Aquel día, Carmen volvía de la oficina un poco antes porque había olvidado, al salir por la mañana, poner agua y comida a su pequeño felino doméstico. Trató así de mitigar un sentido de culpa que fue sustituido por otro similar debido a su prematura escapada del horario laboral. Al llegar a su apartamento comprobó que la cortina nueva se encontraba deshilachada, con evidentes desgarros y aquel doble sentimiento de culpa fue desplazado por una frustración contenida.

Con la nubecilla negra invadiendo su mente, encendió su computadora doméstica para conectarse con su red social, una instancia de Mastodon bulliciosa, divertida e irreverente, a veces escandalosa, que había sido objeto de críticas y acaloradas discusiones sobre su peculiar forma de ejercitar el sentido del humor.

Esta forma de evasión resultaba muy conveniente para la distracción y el relax porque el tipo de relación y el nivel de implicación de unos con otros excluía cualquier obligación. Los participantes iban y venían de forma aleatoria. Cada cual impulsado por su particular viento, participando allí donde ponía el ojo, guiado por su rigurosamente caótico algoritmo vital. A esta conducta errática hay que añadir que, salvo excepciones, los participantes en esta comunidad no se conocían en la vida real. Muchos de ellos ni siquiera conocían el verdadero aspecto de sus interlocutores porque debido a la extendida conciencia de privacidad que imperaba en el imaginario de esta colectividad se prodigaban poco los retratos personales. Sus apariencias físicas tomaban forma sólo en la intimidad de las conjeturas. Esta relación desenfadada no generaba lazos fuertes, aunque con el tiempo, Carmen había llegado apreciar sinceramente a sus compañeros. Un sentimiento que también le generaba desasosiego porque de forma instintiva detectaba cierta contradicción en el establecimiento de un vínculo emocional con entidades que, para ella, eran meramente virtuales. Es cierto que consideraba probable la posibilidad de que tras aquellos avatares hubiera personas reales, pero no tenía medio alguno de comprobación, con lo que aquella idea permanecía flotando sólo en el ámbito de lo verosímil, luchando por salir a la realidad consolidada.

Aquel día la conversación estaba animada alrededor de un invento extraordinario. Se había publicado una aplicación web que, guiada por una red neuronal, podía ofrecer ilustraciones de cualquier cosa con sólo pedírselo. El aparato hacía composiciones gráficas en base a un análisis previo de cientos de miles de imágenes que pululan por la red y era capaz de mezclar conceptos, unas veces con más acierto que otras, pero de forma siempre divertida y sugerente.

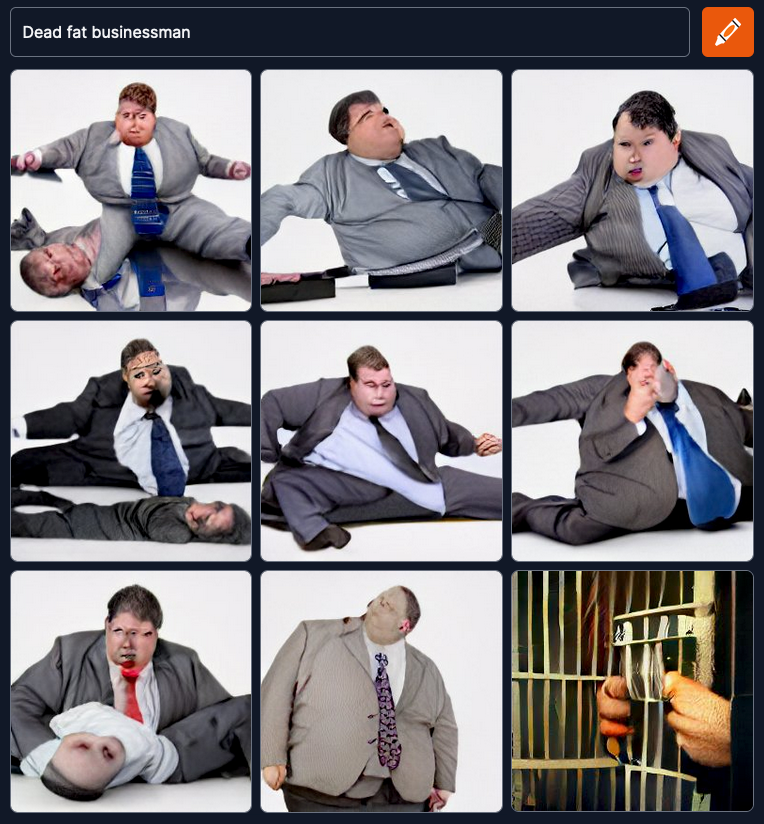

Animada por la conversación, Carmen empezó a usar el invento y, quizá llevada por su amarga experiencia laboral, lo primero que se le ocurrió fue pedir una imagen de un hombre de negocios gordo muerto.

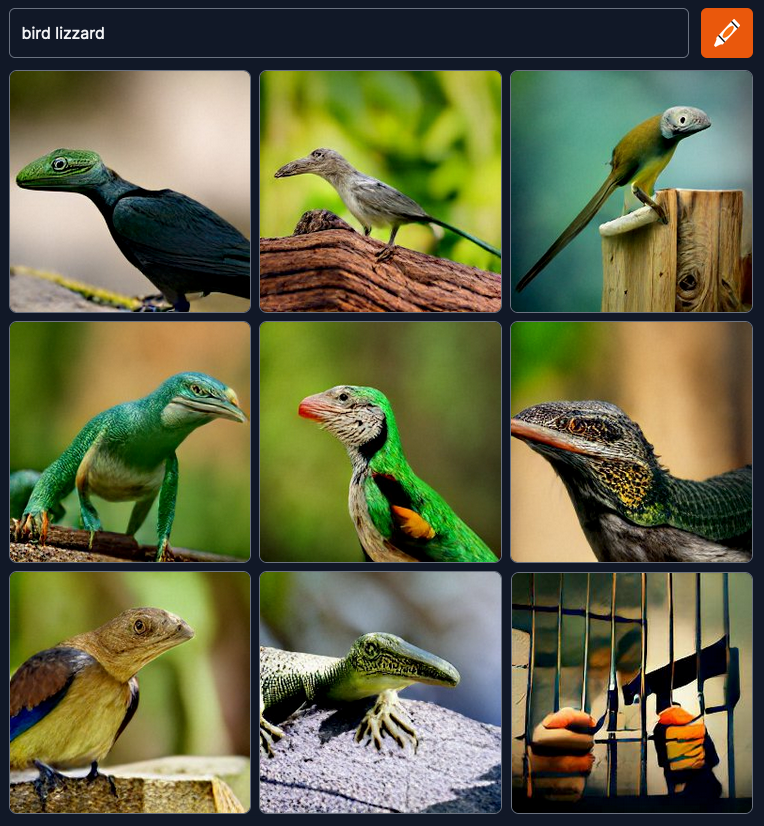

Examinó complaciente las diferentes propuestas que se desplegaron ante sus ojos encontrando similitudes con su entorno laboral y algún indescifrable deseo macabro relativo a su jefe. Probó de nuevo con otra petición: “pájaro lagarto”.

—Vaya —pensó—, qué cosa tan extraordinaria.

La máquina le había devuelto unas impresionantes imágenes pero entre ellas había una que no se correspondía con su petición. Parecían unas manos sujetando los barrotes de una celda.

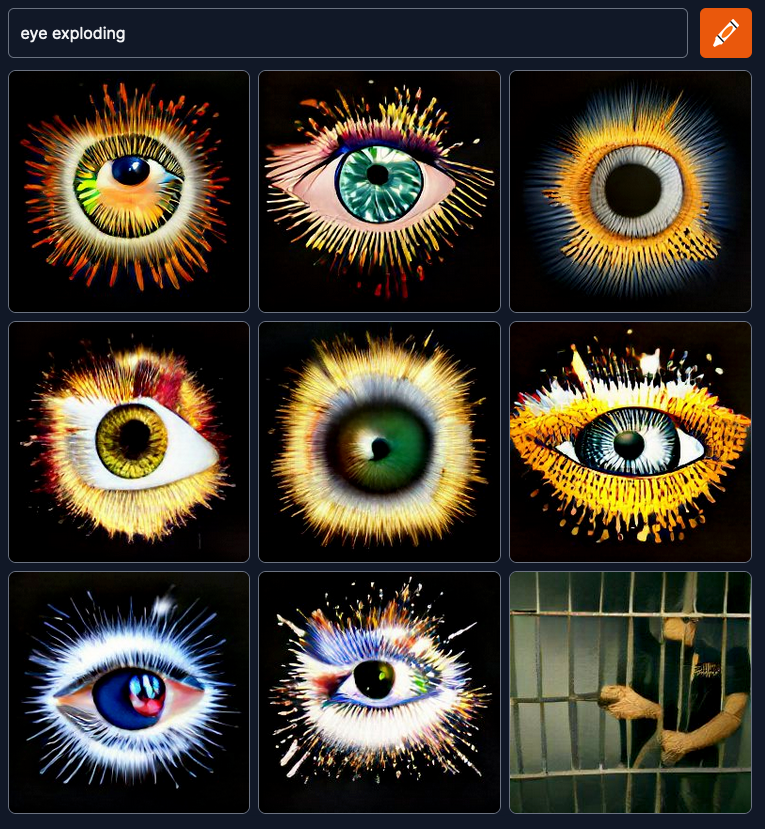

En la siguiente petición el extraño efecto volvió a suceder.

—Pero… ¡qué narices! —se sorprendió exclamando en voz alta. Allí había un patrón. No sólo se producía de nuevo un error en una de las sugerencias, sino que la temática de los errores parecía coincidente. Una cárcel, un prisionero. Sí, eso parecía, claramente.